犬の甲状腺疾患とは?|手術が必要な場合の症状と術後の注意点

愛犬が甲状腺に問題を抱えていると聞くと、「これからどうなってしまうんだろう…」「あとどれくらい元気でいられるのかな…」と、不安が募りますよね。

特に、甲状腺機能低下症や甲状腺の腫瘍など、病気によっては治療方法や予後が異なるため、戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、甲状腺の病気は、なるべく早期に発見して治療を始めることで、愛犬への負担を軽くすることが可能です。病気が進行してしまう前に対応することで、愛犬の生活の質(QOL)を守ることができます。

今回は、甲状腺疾患の中でも特に手術が必要なケースに注目し、手術の流れや術後の管理方法について解説します。

目次

犬の甲状腺疾患とは?

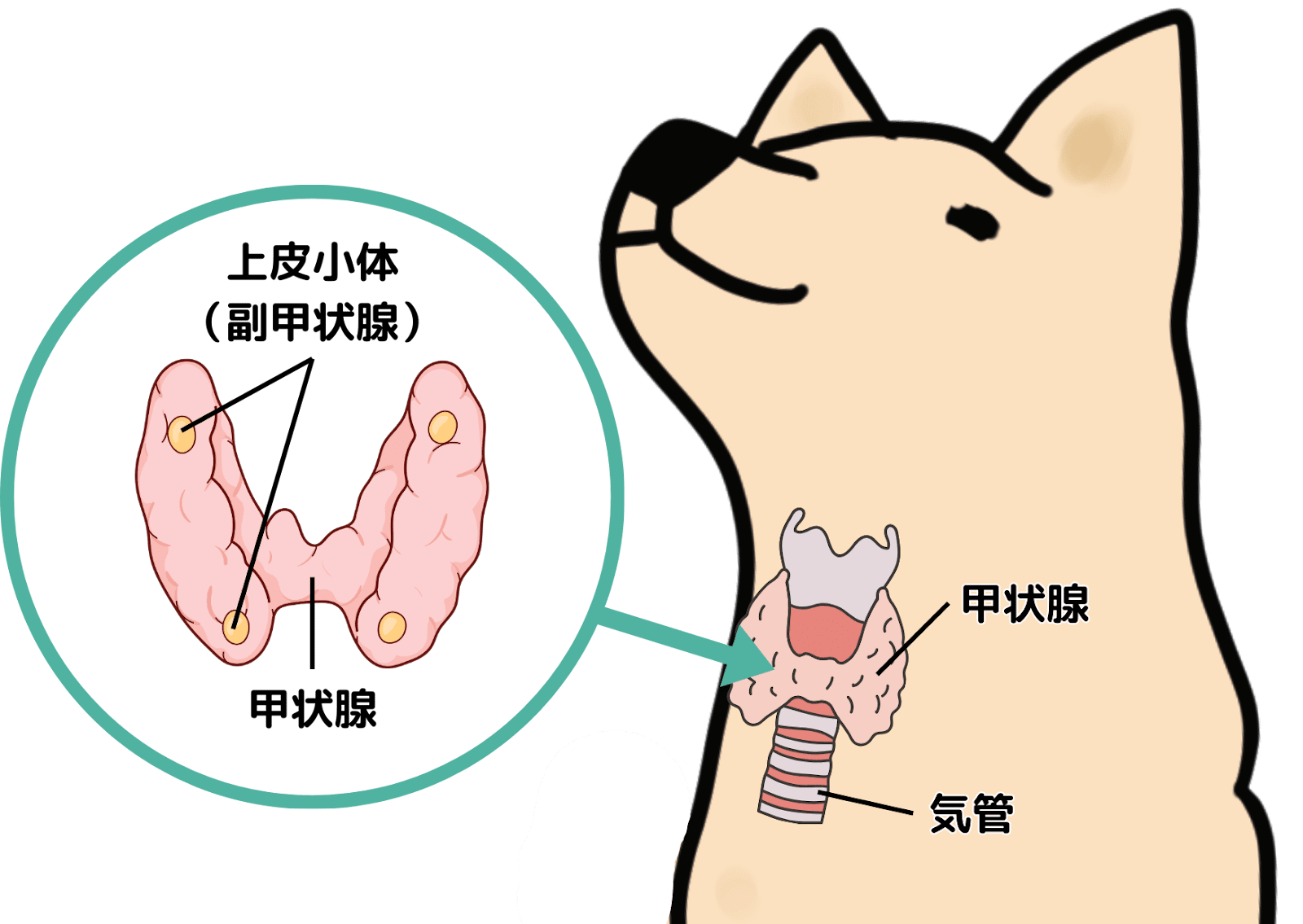

甲状腺は首元にある小さな器官で、甲状腺ホルモンを分泌しており、動物の代謝をコントロールする役割を担っています。

代謝とは、体が食べたものをエネルギーに変える働きのことです。このエネルギーによって、元気に動いたり、体温を保ったり、内臓が正常に働くことができます。

犬によく見られる甲状腺疾患には、主に次の2つの病気があります。

<甲状腺機能低下症>

甲状腺機能低下症は、特に中高齢の犬に多く見られる病気です。この病気になると、甲状腺ホルモンが十分に分泌されなくなり、次のような症状が現れます。

・背中や尻尾に脱毛やフケ、色素沈着が見られる

・「悲劇的顔貌」と呼ばれる、垂れ目で悲しそうな表情になる

・代謝が落ちることで、太りやすくなる

・以前に比べて、活発な様子がなくなる

この病気については、以前の記事でも詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

また、犬とは反対に、猫では甲状腺機能亢進症(ホルモンが出過ぎる病気)が多く見られます。

<甲状腺腫瘍>

甲状腺腫瘍には良性と悪性がありますが、犬の場合は80-90%程が悪性であると言われています。特に、初期にはほとんど症状が見られないため、気づきにくい病気です。しかし、腫瘍が大きくなるにつれて、次のような症状が出てくることがあります。

・腫瘍が気管や食道を圧迫することで、咳や息苦しさが見られる

・食べ物をうまく飲み込めない様子がある

・近くを通る神経が圧迫されることで、喉に神経症状が現れることがある

また、甲状腺が腫れても、甲状腺機能亢進症のような症状(攻撃性が強まる、たくさん食べても痩せてしまう)はあまり見られないことも特徴的なポイントです。

甲状腺手術が必要となるケースと診断

犬で甲状腺手術が適応となるのは、主に甲状腺腫瘍のケースです。特に、腫瘍の転移がなく、周りの組織への広がりが見られない場合には、手術を検討することがあります。

ただし、手術にはメリットとデメリットの両方がありますので、獣医師としっかり相談して決めることが大切です。

◆メリット

甲状腺手術の最大のメリットは、腫瘍を根治できる可能性があることです。特に、腫瘍がまだ転移していない早期の段階で手術が行える場合、腫瘍を完全に取り除ける可能性が高くなります。

◆デメリット

手術後に合併症が起こる可能性があります。出血や、巨大食道症(食べ物が胃に届きにくくなる状態)、さらには誤嚥性肺炎(飲み込んだ食べ物が誤って気管に入ることで肺に炎症が起こる)などが考えられます。

さらに、もし甲状腺をすべて切除することになった場合、犬の体は甲状腺ホルモンを作れなくなります。そのため、生涯にわたってホルモン補充療法が必要です。

また、甲状腺と密接に関係する副甲状腺も手術の影響を受けることがあり、そうなるとカルシウムのバランスを保つための製剤を投与する必要が出てきます。

甲状腺手術の流れ

手術を行う前に、まずは術前検査を実施します。この検査では、愛犬の全身の健康状態に異常がないかを確認し、手術に耐えられるかどうかを見極めます。また、腫瘍の位置や周囲の組織への広がり、転移の有無についても詳しく調べます。

<術前検査の内容>

◆血液検査

体内の炎症の有無や、他の臓器に影響が出ていないかを確認します。

◆画像検査(レントゲン、超音波、CTなど)

腫瘍の大きさや位置、転移がないかを調べます。

<手術の流れ>

手術を始める前に、まずは全身麻酔をかけます。麻酔は、愛犬が手術中に痛みや恐怖を感じないようにするためのもので、犬の体重や健康状態に合わせて安全に管理しています。

手術では、首元(喉のあたり)からアプローチして、周りの組織を丁寧にかき分けながら腫瘍のある甲状腺を取り出します。首元には重要な血管や神経が多く集まっているため、細心の注意を払って行います。

甲状腺は左右に1つずつ存在しており、手術では腫瘍の状態や広がり具合に応じて、片方のみを取り除く場合や、両方を切除する場合があります。

<術後>

手術後は、安静に過ごすことが大切です。出血などの合併症がないかを確認するため、通常は2〜3日ほど入院して経過を見守ります。元気や食欲に問題がないことを確認できたら、飼い主様にお引渡しいたします。

甲状腺手術後の注意点

甲状腺手術は根治が期待できる治療法ですが、腫瘍が完全に取り切れていない場合、転移のリスクが残ることもあります。そのため、定期的な健康チェックを受けることがとても大切です。

また、両方の甲状腺を取り除いた場合、甲状腺だけでなく、その近くにある「上皮小体」という器官も失われてしまいます。この影響で、以下の病気を引き起こす可能性があります。

◆甲状腺機能低下症

体の代謝が低下し、元気がなくなったり、体重が増えやすくなったりすることがあります。

◆低カルシウム血症

血中のカルシウム濃度が低くなり、けいれんや筋肉の震えが見られることがあります。

これらの病気は、命に関わる可能性もあるため、動物病院から処方されたお薬は、忘れずに毎日きちんと投与することが大切です。

もし、飲み忘れた場合やお薬をうまく飲めない場合は、すぐにご相談ください。

手術後のご自宅でのケア

手術後、愛犬が元気や食欲を取り戻していても、傷口はまだ完全に塞がっていません。

傷口を気にしてかきむしらないように、エリザベスカラーや保護服の使用を検討するのも良いでしょう。もし出血や異常が見られた場合は、すぐに動物病院を受診してください。

◆お散歩と運動

術後のお散歩は、最初は短い距離から始めて徐々に距離を伸ばしていくのが理想です。無理な運動は、傷口の回復を妨げる可能性があるので控えましょう。

◆食事の注意点

食事は通常通りでも問題ありませんが、甲状腺手術の場合、近くの神経にダメージがあると誤嚥(食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまうこと)が起こる可能性があります。

食事中や食後には、以下のポイントをチェックしましょう。

・咳き込んでいないか

・食べづらそうにしていないか

・むせるような様子がないか

◆日常のスキンシップで早期発見

甲状腺腫瘍の場合、喉のあたりがぽっこりと腫れることがあります。毎日のブラッシングやなでるとき、首元や体を優しく触ってあげることで、早期に小さな変化に気づけます。

もし、いつもと違う様子に気づいたら、早めに動物病院で診察を受けましょう。

まとめ

犬の甲状腺疾患には、甲状腺機能低下症と甲状腺腫瘍があります。いずれの病気も、早期発見・早期治療が愛犬の健康を守る大切なポイントです。

特に甲状腺腫瘍の場合、手術によって根治が期待できるケースもありますが、手術にはメリットとデメリットがあるため、信頼できる獣医師とよく相談してから治療方針を決めることが大切です。

普段から愛犬とスキンシップを取りながら、体に小さな変化がないか確認することで、病気を早期に見つけやすくなります。「なんだかいつもと様子が違うな」と感じたときは、早めに動物病院で診てもらいましょう。

また、「どこで手術を頼めばいいのかわからない」「治療の選択肢について相談したい」といった場合は、ぜひ当院にお気軽にご相談ください。

■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!

・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら

・岡崎大和院の病院案内ページはこちら

・日進オハナ院の病院案内ページはこちら

・名古屋名東院の病院案内ページはこちら

※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。