愛鳥の体調不良サインを見逃さない!|症状チェックリスト&健康管理のコツ

鳥は本能的に体調不良を隠す習性を持っているため、飼い主様が異変に気づいた時にはすでに病気が進行していることも少なくありません。だからこそ、早期発見と適切な対応が愛鳥の健康と寿命を守るカギとなります。

日々の観察の中で、ちょっとした変化に気づける「鳥目線」を持つことが大切です。「いつもと違うかも?」という小さなサインを見逃さないよう、愛鳥の様子を注意深く見守りましょう。

今回は、愛鳥の異変にいち早く気づくための「症状チェックリスト」をご紹介します。普段の様子と照らし合わせながら、少しでも気になる変化があれば、早めに対応するように心がけましょう。

目次

鳥の健康状態の観察ポイント

健康な鳥は活発で好奇心旺盛です。目は明るく輝き、羽毛にはツヤがあり、美しく整っています。止まり木にはしっかりと止まり、両足でバランスよく立っているのが理想的な姿です。また、規則正しく食事や水を摂り、適度に羽づくろいをすることも健康の証といえます。

日々の観察のポイントは、毎日同じ時間帯に同じ項目をチェックすることです。

食事の量や水の減り具合、排泄物の状態などを記録しておくとわずかな変化にも気づきやすくなります。

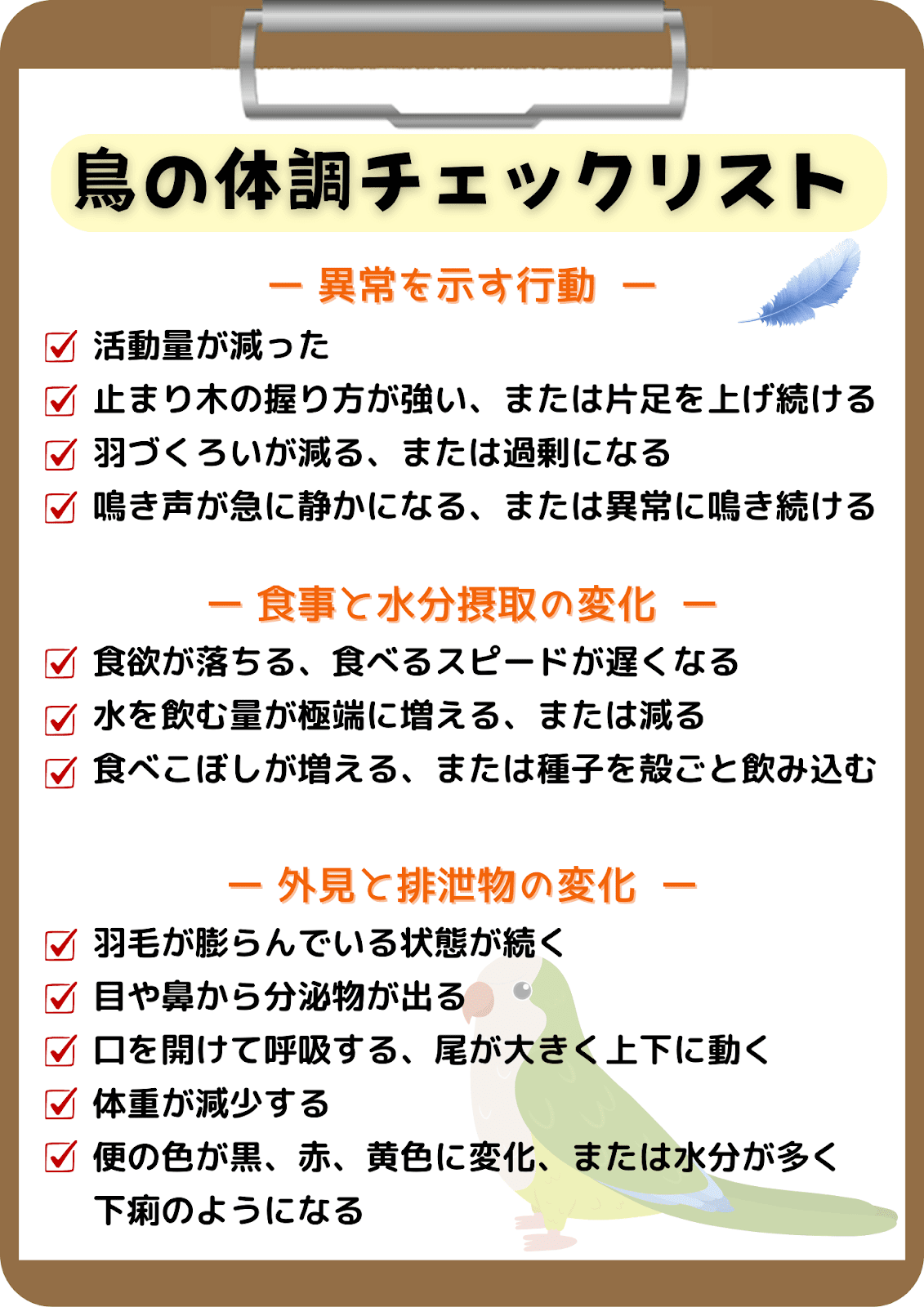

異常を示す行動

◆活動量の減少

普段は元気に動き回る鳥がじっとしている時間が増えたり、大人しくしていたりする場合は注意が必要です。

◆止まり木での姿勢

通常はリラックスして止まっていますが、両足で止まり木を強く握りしめていたり、片足をずっと上げたままにしていたりする場合は不調のサインかもしれません。

◆羽づくろいの変化

羽づくろいの回数が減ると羽毛がボサボサになり、清潔さを保てなくなります。

一方で、過剰な羽づくろいはストレスや皮膚のかゆみの可能性があり、注意が必要です。

◆鳴き声の変化

普段よくおしゃべりをする鳥が急に静かになったり、逆にいつもより激しく鳴き続けたりする場合は、何かしらのストレスや体調不良が隠れている可能性があります。

食事と水分摂取の変化

◆食欲不振

普段好んで食べるものを避けたり、食べるスピードが遅くなったりする場合は、体調不良の可能性があります。

◆水分摂取量の変化

水を大量に飲む(多飲)、または尿の量が増える(多尿)場合は、腎臓疾患や代謝異常の恐れがあります。

◆食べ方の変化

種子を殻ごと飲み込むようになったり、食べこぼしが増えたりする場合は、口腔内の異常や消化器系のトラブルが考えられます。

外見と排泄物の変化

◆羽毛が膨らんでいる状態が続く

体温調節がうまくいっていない可能性があります。寒さや体調不良が原因のこともあるため、注意が必要です。

◆目や鼻からの分泌物がある

上気道感染のサインかもしれません。風邪のような症状や感染症の可能性があるため、早めの対処が重要です。

◆呼吸の様子が普段と違う

口を開けて呼吸している、または尾が上下に動く「尾呼吸」が見られる場合、呼吸器系のトラブルが疑われます。

◆体重の減少

体重の減少は多くの病気に共通する症状です。健康管理のために、定期的な体重測定をおすすめします。

◆排泄物の状態

健康な便は緑がかった茶色の固形便・白い尿酸・透明な尿の3つの部分で構成されています。

便の色が黒や赤、黄色に変化していたり、水分量が増えて下痢のようになっていたりする場合は、体調不良のサインかもしれません。

緊急性の高い症状

以下の症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。

・呼吸困難(呼吸が苦しそうで、尾が大きく上下に動く)

・極度の衰弱(止まり木から落ちる、ケージの底で横たわる)

・痙攣やふらつき(体が痙攣する、バランスを崩して倒れる)

・外傷や出血(出血が止まらない、骨折の疑いがある)

・急激な行動変化(普段と異なり、極端に攻撃的または反応が鈍い)

これらの症状は生命に関わる可能性があり、一刻も早い対応が必要です。

季節や環境変化に関連する症状

愛鳥の健康は、季節や環境の変化に大きく影響を受けます。

特に換羽期には羽が抜け落ちたり食欲が増加したりすることがありますが、これは正常な生理現象です。しかし、換羽が長引いたり、羽がスカスカになったまま生え揃わなかったりする場合は注意が必要です。

また、極端な体重減少を伴う場合は、栄養不足や体調不良の可能性があるため、慎重に観察しましょう。

さらに、温度の変化も愛鳥の健康に大きな影響を与えます。寒さや暑さによるストレスが続くと免疫力が低下し、さまざまな病気を引き起こす原因になることもあります。

寒い時期には羽を膨らませてじっとしていたり、逆に暑い時期には口を開けて呼吸したりすることがあるため、こうしたサインを見逃さないようにしましょう。

引っ越しや新しい家族(赤ちゃんやペット)が増えるなど、環境が急激に変わることも愛鳥にとって大きなストレスになります。

環境が変わることで落ち着かなくなったり、食欲が落ちたり、場合によっては羽を引き抜いてしまうこともあるため、新しい環境に少しずつ慣れさせる工夫が大切です。

まとめ

愛鳥の健康を守るためには、日々の観察が何よりも大切です。「いつもと違う」と感じたら、それは愛鳥からのSOSサインかもしれません。些細な変化を見逃さず、早めに適切な対応をすることで、多くの病気を予防し、重症化を防ぐことができます。

当院では、定期的な健康診断や予防的なケアについてもアドバイスを行っております。愛鳥の健康に関する疑問や不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちは、皆様と愛鳥が健やかに過ごせるよう、全力でサポートいたします。

■鳥に関連する記事はこちらです

・はじめての鳥の繁殖|成功のための環境づくりから育雛のポイントまで徹底解説

・鳥の性別を確実に判定するには?|オスとメスの特徴と見分け方

・愛鳥の呼吸が苦しそう?|鳥がかかりやすい呼吸器疾患の症状・原因と治療法

・鳥の飼育方法について|性格や習性にあわせて飼育することが大切

・愛鳥の羽毛や皮膚に異変?|鳥に多い皮膚疾患の症状と原因

■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!

・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら

・岡崎大和院の病院案内ページはこちら

・日進オハナ院の病院案内ページはこちら

・名古屋名東院の病院案内ページはこちら

※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。