犬の膵臓腫瘍|症状や治療法、早期発見のポイントを獣医師が解説

膵臓腫瘍は、高齢の犬に多く見られる病気で、代表的なものにインスリノーマがあります。

膵臓腫瘍にはさまざまな種類があり、それぞれが異なる症状を引き起こすのが特徴です。これらの腫瘍は、膵臓の働きを過剰にすることで、似たような症状が現れる場合もありますが、病気の性質や治療法は大きく異なります。

膵臓腫瘍は早期発見と早期治療が非常に重要ですが、初期症状がわかりにくいため、気づかないケースも少なくありません。そのため、定期健診で健康状態をチェックすることがポイントとなります。

今回は、犬の膵臓腫瘍について、その種類や症状、ご家庭で早期に異変を見つけるためのポイント、治療法について詳しく解説します。

目次

膵臓腫瘍とは?

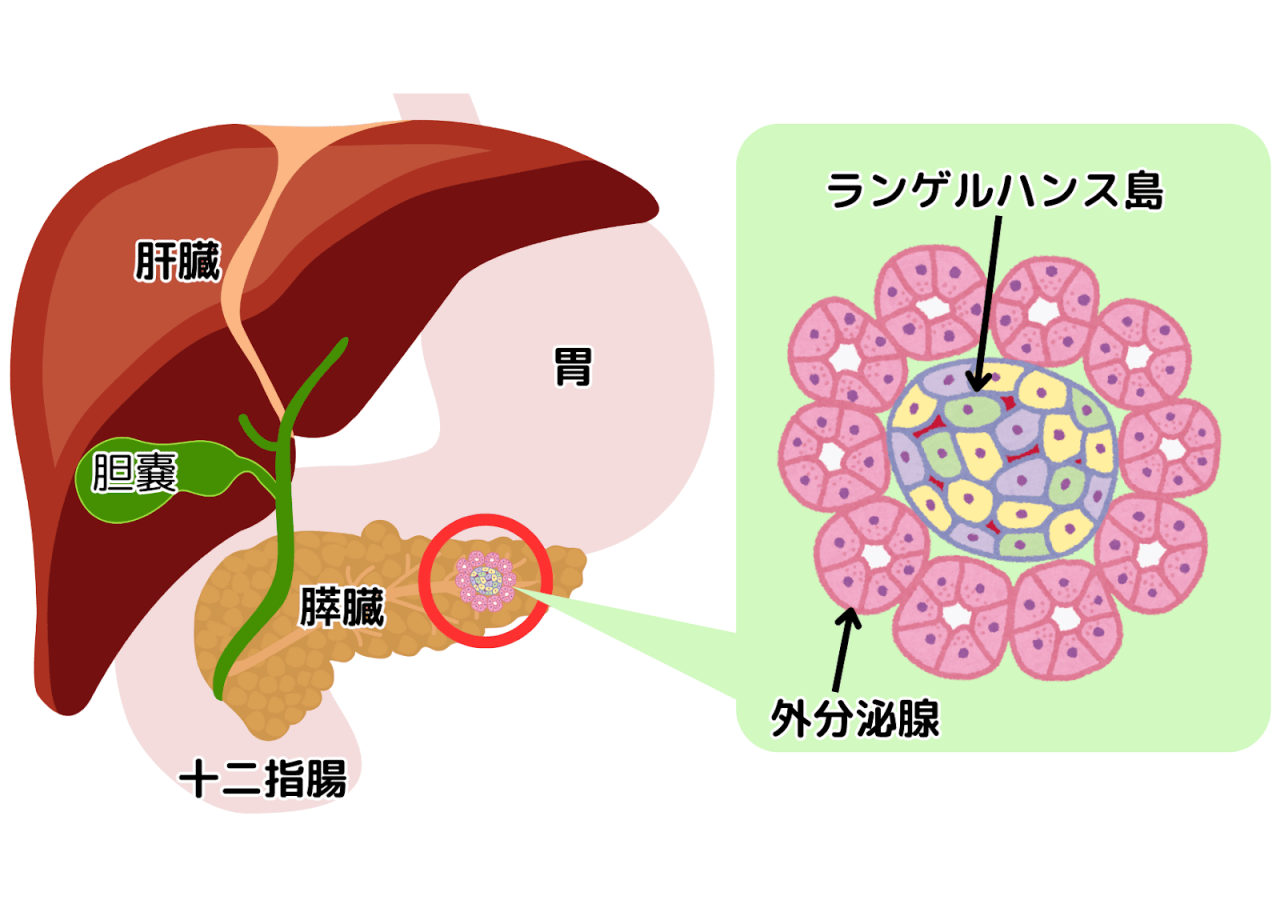

膵臓腫瘍について理解するために、まず膵臓の基本的な役割をご紹介します。膵臓は胃と腸の間に位置し、主に以下の2つの重要な機能を果たしています。

・消化酵素の分泌:アミラーゼやリパーゼといった酵素を分泌し、消化管内で食べ物を分解します。

・血糖値の調節:インスリンやグルカゴンといったホルモンを分泌し、血糖値をコントロールします。

膵臓は、外分泌腺とランゲルハンス島という組織で構成されています。ランゲルハンス島には、グルカゴンを分泌するα細胞、インスリンを分泌するβ細胞、ソマトスタチンを分泌するδ細胞で構成されています。

膵臓腫瘍は、膵臓を構成する細胞の種類に応じて次のように分類されます。

・インスリノーマ:インスリノーマは、インスリンを分泌するβ細胞に由来する腫瘍です。高齢のゴールデン・レトリーバーやラブラドール・レトリーバーに多いとされていますが、日本では小型犬に発生するケースが多いともいわれています。

この腫瘍には良性と悪性の両方がありますが、犬の場合はほとんどが悪性です。

・膵外分泌腺腫瘍:外分泌腺に由来する腫瘍で、発生はまれです。良性と悪性の両方があります。

・グルカゴノーマ:グルカゴンを分泌するα細胞に由来する腫瘍で、発生は非常にまれです。

犬のインスリノーマ

ここからは、犬の膵臓腫瘍で最も多いインスリノーマについて詳しくお話しします。

この病気では、腫瘍による過剰なインスリン分泌が原因で低血糖が引き起こされ、以下のような症状が見られることがあります。

<初期症状>

・体のふるえ

・精神的な不安(落ち着きがない、普段と様子が違う)

・体重の減少

・食欲の変化(食欲が急に増える、または減る)

ただし、これらの症状は日常の中で気づきにくく、見逃されることが多いのが特徴です。インスリノーマは進行が早く、リンパ節や他の臓器へ転移してしまうと治療が難しくなるため、日頃から愛犬の様子をよく観察しておくことが大切です。

<病気が進行した場合の症状>

病気が進行すると、低血糖がさらに悪化し、以下のような深刻な症状が現れることがあります。

・力が抜けたようになる(脱力感)

・けいれん発作が起きる

こうした症状が見られた場合は、緊急性が高い状態である可能性があるため、できるだけ早く動物病院を受診してください。

診断

インスリノーマを診断するためには、血液検査と画像診断が重要です。それぞれの検査内容とポイントについてご説明します。

<血液検査>

主に血糖値と血中のインスリン濃度を測定します。もし低血糖状態にもかかわらずインスリン濃度が高い場合は、インスリノーマの可能性が高いと判断されます。

<画像診断>

・超音波検査:膵臓に腫瘍(しこり)があるかを確認します。ただし、インスリノーマの腫瘍は非常に小さいことが多く、周囲の消化管にたまったガスなどが影響して見つけにくい場合があります。

・CT検査:超音波検査でしこりが確認できない場合や、病気の進行度(ステージ)を詳しく調べるために使用します。

<病期(ステージ)の分類>

CT検査や他の検査結果を基に、インスリノーマの進行度(ステージ)を以下のように分類します。

・ステージ1:腫瘍が膵臓の中にとどまっている状態

・ステージ2:腫瘍がリンパ節に転移している状態

・ステージ3:腫瘍が他の臓器にまで転移している状態

その他、低血糖の原因となるような別の病気(門脈体循環シャントなど)と区別することも、診断を進める上で重要なポイントです。

治療法

インスリノーマの治療は、腫瘍のステージに応じて方針を決定します。

<ステージ1・2の場合>

手術によって根治を目指すことが可能です。手術では、膵臓の腫瘍部分や周囲のリンパ節を切除し、その後、化学療法(抗がん剤治療)を実施することがあります。

抗がん剤は、膵β細胞を特異的に破壊するアルキル化剤という薬に分類される、ストレプトゾトシン(STZ)という薬を使用します。

ただし、高齢で他の病気を併発している場合や、飼い主様が積極的な治療を希望されない場合には、ステージ3と同じような手術以外の治療を選択する場合もあります。

<ステージ3の場合>

ステージ3では、残念ながら腫瘍を完全に治すことは難しいケースが多いです。そのため、以下のような症状の緩和を目的とした対症療法を行います。

・食事療法:血糖値の安定を目指した特別な食事を与えます。

・薬物療法:血糖値をコントロールするための薬を使用します。主に、インスリン拮抗作用のあるプレドニゾロン、インスリン分泌を抑制するジアゾキシド、オクトレオチドという薬が用いられます。

治療後の経過はステージや治療方法によって異なりますが、初期のステージで腫瘍を完全に摘出できた場合は、長い間健康に過ごせることも期待できます。

日常生活でのケアやご家庭での注意点

インスリノーマの初期症状は気づきにくいため、定期的な健康診断を受け、膵臓の状態をこまめにチェックすることが非常に重要です。特に、高齢の犬は年齢とともにリスクが高まるため、健康診断を定期的に行うことで、早期発見につなげることができます。

<日常生活で気をつけたいポイント>

・ふるえや不安などの症状に注意する

インスリノーマでは、体のふるえや落ち着きのない行動といった、腫瘍とは一見関係がないような症状が見られることがあります。これらの変化を見逃さず、気になる場合は早めに動物病院で相談してください。

・低血糖に注意する

食事の間隔が空くことで低血糖を引き起こし、脱力感やけいれん発作が起こることがあります。規則正しい食事のリズムを保つように心がけましょう。

日頃から愛犬の行動や体調の変化を注意深く観察することが、健康を守るための第一歩です。「いつもと違う」と感じたら、無理に様子を見ようとせず、早めにかかりつけ医に相談するようにしましょう。

まとめ

膵臓腫瘍、特にインスリノーマは、高齢の犬に多く見られる病気です。初期の段階では症状がわかりにくいため、定期的に健康診断を受けることが早期発見と早期治療の鍵となります。

愛犬の健康を守るためには、日頃から体調や行動の変化に注意し、少しでも「いつもと違う」と感じたら、早めに動物病院で相談することが大切です。

■関連する記事はこちらでも解説しています

・犬と猫の膵炎について│激しい嘔吐が見られたら急性膵炎の可能性が

・犬の肝臓腫瘍について│検診で早期発見

・犬の脾臓腫瘍について|高齢の大型犬に多い病気

■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!

・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら

・岡崎大和院の病院案内ページはこちら

・日進オハナ院の病院案内ページはこちら

・名古屋名東院の病院案内ページはこちら

※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。