猫の目の赤みや充血は虹彩炎かも?|見逃せないサインと治療法

ふと猫の目を見たときに、いつもと違って赤くなっていると、「大丈夫かな?」「目は見えているのかな?」と不安になりますよね。実は、こうした目の変化は「虹彩炎(こうさいえん)」という病気のサインかもしれません。

虹彩炎とは、目の虹彩部分に炎症が起こり、目が赤くなったり、瞳孔の大きさが変わったりする病気です。猫の場合、虹彩炎の原因はさまざまで、猫伝染性腹膜炎(FIP)などの感染症や、免疫の問題、ケガなどが考えられます。しかし、何が原因かは、詳しい検査を行わないとわからないことがほとんどです。

そのため、猫の目に異常を感じたら、迷わず動物病院で診察を受けることが大切です。

今回は、猫の虹彩炎について、症状や対処法を詳しく解説します。

目次

虹彩炎とは?

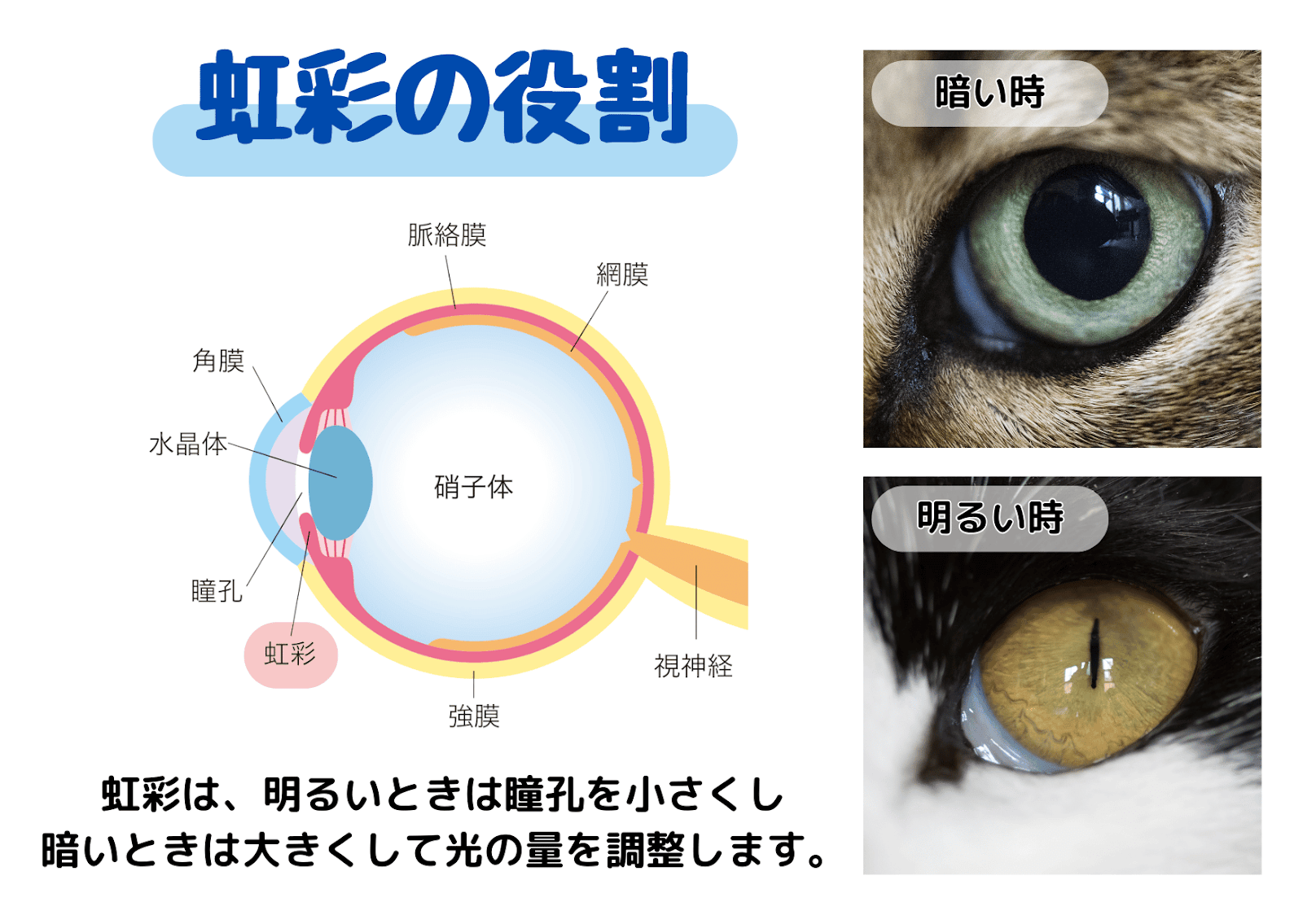

まず、虹彩(こうさい)は目の中にある円形の薄い膜で、瞳孔をぐるりと囲んでいます。この虹彩は、角膜と水晶体の間に位置しており、小虹彩輪、大虹彩輪、捲縮輪(けんしゅくりん)という3つの部分に分かれます。

虹彩の一番重要な役割は、「目に入る光の量を調整すること」です。

瞳孔括約筋(瞳孔を縮める筋肉)と瞳孔散大筋(瞳孔を広げる筋肉)の2つによって、明るい場所では瞳孔を小さくして光を抑え、暗い場所では瞳孔を大きくしてより多くの光を取り込むようにコントロールしています。

猫の場合、瞳孔括約筋が縦に走っているため、瞳孔が小さくなると細長いスリットのように見えるのが特徴です。

虹彩炎はその名の通り、虹彩に炎症が起こる病気です。

虹彩炎はその名の通り、虹彩に炎症が起こる病気です。

虹彩は毛様体、脈絡膜と一緒に、目の血管が多く集まる血管層という部分を作っています。この血管層は、目に栄養を届けたり、目の機能をサポートしたりする大切な役割があります。

しかし、虹彩に炎症が起こると血管層のほかの部分、特に毛様体にも炎症が広がりやすくなります。

このように、虹彩だけでなくほかの部分に炎症が広がってしまった場合、病名が「ぶどう膜炎」と呼ばれることもあります。

症状と特徴

虹彩炎の初期には、以下のような症状が現れます。

・目をしょぼしょぼさせる

・涙の量が増える

・まぶたがピクピクとする

・目が充血する

虹彩炎が進行してしまうと、初期の症状がさらに強く現れるだけでなく、虹彩が赤黒く変色したり、目の中で出血を起こしたりすることもあります。

さらには、重症化すると緑内障や網膜剥離といった、目の病気を引き起こしてしまうこともあります。こうした合併症は、視力の低下や失明のリスクにつながるため、特に注意が必要です。

<猫によって違う症状の現れ方>

虹彩炎の症状は、猫によって現れ方が異なります。

・急に症状が出る場合と、ゆっくり悪化していく場合があります。

・片目だけに症状が出ることもあれば、両目に現れることもあります。

これらの違いは、虹彩炎の「原因」によって変わってきます。

例えば、感染症が原因の場合は急に症状が出ることが多い一方で、免疫の異常や慢性的な病気が原因の場合は、徐々に症状が進行することがあります。

原因

猫の虹彩炎は、以下のようなさまざまな原因によって引き起こされます。

◆特発性

特発性とは、「はっきりとした原因がわからない場合」を指します。実は、猫の虹彩炎ではこの特発性が半数以上を占めるといわれています。

片側だけに起こることが多く、慢性的に続いたり、再発を繰り返したりすることが特徴的です。

◆感染性

感染症が原因で虹彩炎が起こることもあります。

中でも猫伝染性腹膜炎(FIP)による虹彩炎はよく見られ、虹彩炎だけでなく、発熱や食欲不振、腹部の腫れなど、全身にさまざまな症状をもたらします。

それ以外にも、以下の感染症が虹彩炎の原因になることがあります。

・猫白血病ウイルス(FeLV)

・猫免疫不全ウイルス(FIV)

・トキソプラズマ症

◆自己免疫性

自己免疫性の虹彩炎は、猫自身の免疫システムが目の組織を攻撃してしまうことで起こります。

特に、白内障に関連して発症することがあるため、白内障の診断を受けている場合は注意が必要です。

◆外傷や腫瘍

目のケガや腫瘍も、虹彩炎の原因になります。例えば、遊んでいるときに目に傷がついてしまったり、腫瘍が目の組織を圧迫したりすることで炎症が起こります。

特に、急に症状が現れることが多いのが特徴です。

診断

目の赤みを引き起こす病気は他にもあるため、動物病院では他の病気との見分け(鑑別)をしながら虹彩炎の原因を特定することがとても大切です。

◆身体検査

全身の状態を確認し、他に異常がないかチェックします。

◆眼科検査(特に重要!)

・眼圧測定:目の中の圧力を測ります。眼圧が高い場合は、緑内障の可能性も考えられます。

・スリットランプ検査:目の中を詳しく観察します。炎症や出血、異物の有無などを確認します。

・対光反射検査:光を当てて、瞳孔の反応をチェックします。正常な場合、瞳孔は光に反応して縮みますが、虹彩炎があると反応が鈍くなることがあります。

◆血液検査・尿検査

感染症や体内の炎症状態、免疫の異常がないかを調べます。特に、猫伝染性腹膜炎(FIP)や猫白血病(FeLV)、猫免疫不全ウイルス(FIV)のチェックも行われることがあります。

◆画像検査

X線や超音波検査などで、目の奥や頭部の状態を確認します。腫瘍や外傷の有無を調べる際に使用します。

治療

虹彩炎の治療法は、原因によって異なります。

<特発性の場合>

猫の虹彩炎では、特発性(原因不明)のケースが最も多く、はっきりとした原因がわからないこともあります。

この場合の治療の目的は、免疫抑制剤を使用して炎症を抑えて症状をコントロールすることです。

<感染症が原因の場合>

感染症(猫伝染性腹膜炎(FIP)や猫白血病、猫免疫不全ウイルス、トキソプラズマ症など)によるものであれば、それぞれの感染症に合わせた治療を行います。

<対症療法(原因が治療できない場合)>

治療がうまく進まない場合は対症療法によって症状を和らげます。

・ステロイドなどの抗炎症剤:目の炎症を抑えて、充血や痛みを軽減します。

・瞳孔の動きをサポートする点眼薬:虹彩の機能を維持し、瞳孔が固着しないようにサポートします。

家庭でのケアと再発・合併症予防

虹彩炎の治療では、ご家庭でのサポートもとても大切です。

◆ストレスを減らす静かな環境づくり

猫がストレスを感じないように、静かな環境を整えることも大切です。特に特発性の虹彩炎では、ストレスが再発の引き金になることもあります。

騒がしい音や突然の刺激を減らし、猫が安心して過ごせる静かな場所を用意しましょう。

◆目の変化に気を配る

虹彩炎は、治ったと思っても再発することがあります。そのため、再発のサインを見逃さないように注意することが重要です。

例えば、目が赤くなったり、目をしょぼしょぼさせたり、目を気にする仕草が見られたりした場合は、早めに動物病院で診察を受けましょう。

◆定期的な健康診断で合併症を予防する

家庭でのケアだけでなく、定期的な健康診断も欠かせません。虹彩炎が悪化すると、緑内障や網膜剥離などの合併症を引き起こすことがあります。

これらの合併症は、視力の低下や失明のリスクにつながる可能性がありますので、猫の視力を守るためにも、獣医師に目の状態をチェックしてもらいましょう。

特に、虹彩炎が治まった後も、目の健康状態を維持するために、定期的な眼科検査を続けると安心です。

まとめ

猫の虹彩炎は、多くの場合、原因がはっきりしない(特発性)ことが多いですが、感染症やケガ、免疫の異常などが関わることもあります。この病気が進行すると、目の不快感や痛みを感じるだけでなく、緑内障や網膜剥離といった重篤な合併症を引き起こすこともあります。

虹彩炎から猫の目の健康を守るためには、早期発見・早期治療が何よりも大切です。普段から、目の赤みや充血、涙の量、目をしょぼしょぼさせる様子などをチェックし、少しでも「いつもと違うな」と感じたら、お気軽に当院までご相談ください。

■関連する記事はこちらから

・犬の目が赤いのはなぜ?|考えられる原因と治療、受診のタイミングを解説

・猫の目をこする仕草に注意|眼瞼炎の原因と治療法を解説

・犬と猫の結膜炎について|目が赤い!目やにが止まらない!結膜炎のサイン

■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!

・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら

・岡崎大和院の病院案内ページはこちら

・日進オハナ院の病院案内ページはこちら

・名古屋名東院の病院案内ページはこちら

※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。