愛犬・愛猫がごはんを食べないときの対処法|食欲不振の原因と受診の目安

犬や猫の食欲不振は、気温や環境の変化などによる一時的なものもありますが、中には病気の初期サインが隠れていることもあるため、注意が必要です。

そのため、普段の食事量や食べるペースをよく理解して、変化があったときにはすぐ気がつけるようになることが大切です。

今回は愛犬・愛猫の食欲不振について、原因や対処法、受診の目安などを解説します。

目次

正常な食欲とは?

犬や猫の「正常な食欲」には、実ははっきりとした基準があるわけではありません。

年齢や犬種・猫種、体格、性格などによって必要な食事量は異なり、さらに季節や環境の変化によっても一時的に食欲が変動することがあります。

そのため、「元気に食べているかどうか」を判断するには、日頃から食事の様子をよく観察し、愛犬・愛猫にとっての普段通りを把握しておくことが大切です。

一般的には、フードのパッケージに記載されている給与量をしっかり食べていれば、ひとつの目安になります。

また、犬や猫にとって必要なカロリー量は、体重や健康状態、生活スタイルによって変わります。

その目安となるのが、「安静時エネルギー要求量(RER)」と「1日あたりのエネルギー要求量(DER)」です。

<安静時エネルギー要求量(RER)>

RERとは、健康な犬や猫が適温の環境で安静に過ごしている状態で必要とされる、最低限のカロリー量のことを指します。

体重に応じて、以下のように計算します。

・体重2kg未満の場合:RER = 70 × (体重(kg)の0.75乗)

・体重2〜45kgの場合:RER = 30 × 体重(kg)+70

<1日あたりのエネルギー要求量(DER)>

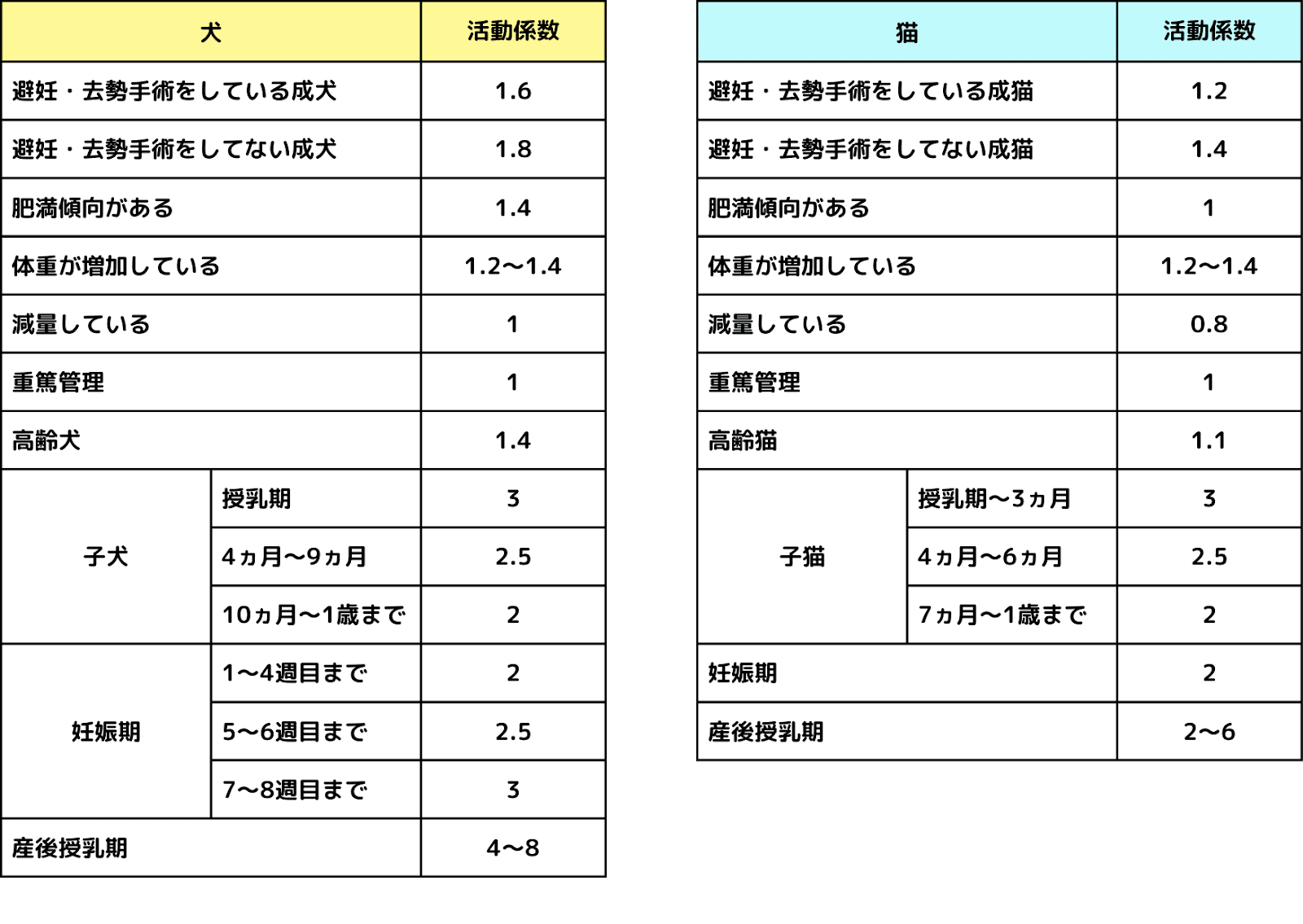

DERは、1日に必要な総エネルギー量のことで、RERにさまざまな要因を掛け合わせて算出します。

DER = RER × 活動係数

たとえば、犬か猫か、避妊・去勢手術を受けているか、運動量や年齢、体型などによって大きく変動します。

このように、適切な食事量の目安は「体重だけ」では決められないという点も、知っておきたいポイントです。

このように、適切な食事量の目安は「体重だけ」では決められないという点も、知っておきたいポイントです。

心配な場合や、体重の増減が気になる場合は、動物病院で栄養相談を受けてみるのもおすすめです。

食欲不振を見極めるポイント

犬や猫の食欲不振にはさまざまな背景があり、大きく分けて「食の好みによるもの」と「病気によるもの」の2つが考えられます。

これらを見極めるためには、次のようなポイントを参考にしながら観察することが大切です。

◆食欲の変化が急か、徐々にか

急に食べなくなった場合は、何らかの体調不良や病気が関係している可能性があります。

一方で、フードの種類を変更した直後に食べなくなった場合は、味の好みや食感による選り好みが影響していることも考えられます。

また、徐々に食欲が落ちている場合には、慢性的な疾患(例:腎臓病など)が背景にあることもあるため、注意が必要です。

◆他の症状が見られるかどうか

食欲不振だけでなく下痢や嘔吐、活動量の低下などが同時に見られる場合は、食欲不振が病気の一症状として現れている可能性が高くなります。

◆食べ方に変化があるか

食べるスピードが遅くなった、うまく噛めない、飲み込めない様子がある場合は、口腔内のトラブルや消化管に異常がある可能性もあります。

◆水の飲み方に変化があるか

水分摂取量の変化も重要なサインです。急に水をたくさん飲む、反対にまったく飲まなくなるといった変化がある場合には、内臓疾患や代謝異常などの可能性があります。

食欲不振の主な原因

犬や猫に見られる食欲不振には、さまざまな原因が考えられます。

その背景にあるものは一時的な体調不良から深刻な病気まで多岐にわたり、正確な見極めが必要です。

代表的な原因は以下のとおりです。

・消化器系の問題:胃腸炎、異物の誤飲、膵炎など。急な食欲低下の原因としてよく見られます。

・口腔内の問題:歯周病や口内炎、口の中に異物がある場合など。痛みや不快感によって食べることを避けてしまうケースがあります。

・全身性疾患:腎臓病、肝臓病、内分泌疾患(ホルモンの異常)など。慢性的に進行する病気では、徐々に食欲が落ちることがあります。

・感染症:ウイルス、細菌、寄生虫などによる体調不良。発熱やだるさとともに食欲不振が現れることがあります。

・心理的要因:痛み、強いストレス、引っ越しや家族構成の変化など環境の変化による影響も、食欲に大きく関わります。

・加齢に伴う変化:高齢になると、代謝の低下や感覚の鈍化、筋力の衰えなどが影響して、自然と食事量が減ることがあります。

受診の目安と獣医師に伝えるべきこと

愛犬・愛猫の食欲が落ちたとき、「すぐに病院へ連れて行くべきか、それとも少し様子を見るべきか」判断することが大切です。

<すぐに受診していただきたいケース>

・食欲不振が3日以上続いている

・フードを変えていないのに急に食べなくなった

・下痢や嘔吐、元気の消失など他の症状も見られる

これらに当てはまる場合は、体調不良や病気が関係している可能性があります。

<ご自宅で様子を見てもよいケース>

・食欲不振が1〜2日以内におさまった

・新しいフードに変えた直後である

・食欲以外に気になる症状が特に見られない

ただし、様子を見ている間も、状態が悪化しないか注意深く観察しておくことが大切です。

また、実際にご来院いただく際には、以下のような情報をメモしてお持ちいただくと、診察がよりスムーズに進みます。

・食欲不振の始まった時期と期間

・食事の量や食べ方の変化、食べられたもの・食べなかったもの

・併発している症状(下痢・嘔吐・元気の有無など)

・普段の食事内容や与え方

・最近の生活環境の変化やストレス要因

・新しく飲み始めた薬やサプリメントがあるかどうか

これらの情報は、体調の変化を読み解くうえでとても重要な手がかりになります。

診察の際には、些細なことでも構いませんので、気になることは何でもお話しください。

自宅でできるケアと対応

軽度の食欲不振であれば、ご自宅でのちょっとした工夫で食欲が戻ることもあります。

◆ごはんを食べやすくする工夫

フードを少し温めて香りを立たせると、食欲を刺激しやすくなります。

また、食器の高さを見直して、食べやすい姿勢に調整してあげるのも効果的です。

◆食事のタイプを見直す

ドライフードを好まなくなっている場合は、ウエットフードに変えてみたり、消化にやさしい手作り食に切り替えたりするのも一つの方法です。ドライフードからウエットフードに変更する、手作り食を検討するなど。

◆水分もしっかりとれる工夫

ドライフードをぬるま湯でふやかす、水に少し風味を加えるなどの工夫によって、水分と一緒に食事を摂りやすくなります。

これらの工夫に加えて、状態によっては獣医師の指導のもとで対症療法を行う場合もあります。

また、固形のフードがまったく食べられないほど体力が落ちている場合には、「強制給餌」が必要になることもあります。

まとめ

犬や猫の食欲不振は、つい「様子を見よう」と思ってしまいがちですが、実はさまざまな病気が隠れている場合もあるので、初期症状を見逃さないことが大切です。

普段から愛犬・愛猫の行動をよく観察し、特に長引く場合には早めに獣医師までご相談ください。

どうしても自力での食事が難しい場合には、獣医師の判断のもとで食欲増進剤や栄養補助剤を使用することがあります。

代表的なものとしては、以下の動物用の食欲増進薬があります。

・猫では「エルーラ」または「ミルタザピン」

・犬では「エンタイス」

これらは安全性も比較的高く、短期的に使用することで食欲の回復を助けることが期待できます。

また、どうしても経口摂取が困難な場合は、高栄養リキッドフードの利用や、皮下点滴による補液・栄養補助を行うこともあります。

■関連する記事はこちら

・犬と猫の固形物の誤飲について

・犬と猫の適切な水分摂取量とは?

・犬と猫のストレス解消法

■愛知県の豊田市、岡崎市、日進市、名古屋市名東区で動物病院をお探しの方はダイゴペットクリニックへお越しください!

・豊田中央医療センターの病院案内ページはこちら

・岡崎大和院の病院案内ページはこちら

・日進オハナ院の病院案内ページはこちら

・名古屋名東院の病院案内ページはこちら

※記事作成当時のエビデンスに基づくもので最新のものと異なる可能性があります。